Découvrir l'intervention de hernie inguinale en vidéo

Cure de hernie par coelioscopie

Il s'agit de l'intervention de référence.

Parmi les avantages de la coelioscopie, citons :

- Récupération plus rapide : Les patients ayant subi une coelioscopie tendent à se rétablir plus rapidement, ce qui leur permet de retourner à leurs activités normales plus rapidement.

- Moins de douleurs post-opératoires : La coelioscopie est associée à une réduction des douleurs post-opératoires

- Meilleure qualité de vie à long terme : Des études ont montré que les patients ayant subi une coelioscopie ont moins de risques de développer des douleurs chroniques à long terme.

- Solidité de la réparation : Les techniques de coelioscopie modernes permettent une fixation plus solide du matériau de renforcement, réduisant ainsi le risque de récidive de la hernie.

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale.

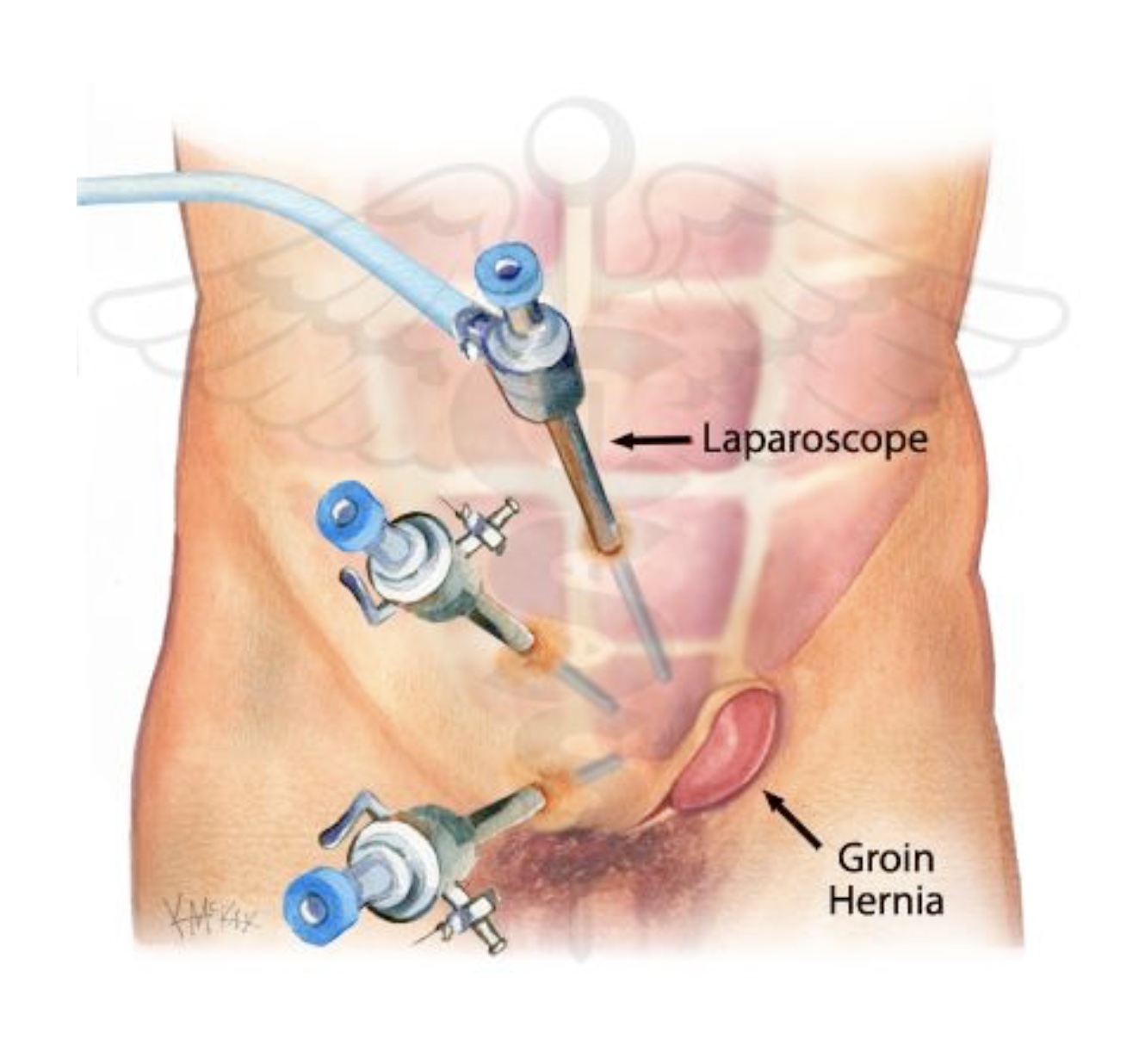

Réalisation de trois petites incisions sur l’abdomen afin d’introduire une caméra et des instruments pour opérer.

La hernie est réintégrée dans l’abdomen puis la prothèse (plaque) est mise en place. Cette prothèse est située sous les muscles de l’abdomen (on ne peut pas la sentir), et n’est pas résorbable. Cette intervention dure environ 30 minutes et est effectuée en dans le cadre d'une hospitalisation ambulatoire (sortie le jour même).

L’avantage de cette technique mini-invasive est la diminution des douleurs, le retour plus rapide aux activités quotidiennes et une meilleure solidité sur le long terme.

- Définition globale d'une hernie

Une hernie est due à un relâchement de la paroi musculaire de l’abdomen qui constitue un orifice laissant passer les organes de l’abdomen comme par exemple l’intestin ou le colon.

Une hernie est due à un relâchement de la paroi musculaire de l’abdomen qui constitue un orifice laissant passer les organes de l’abdomen comme par exemple l’intestin ou le colon.

Une hernie se manifeste par un gonflement au niveau de cet orifice qui peut être situé au niveau abdominal (hernie ventrale) ou au niveau de l’aine (hernie inguinale ou crurale).Une hernie peut survenir spontanément, ou bien après une intervention chirurgicale abdominale dans environ 20% des cas. Dans ce cas on l’appelle éventration.

Conséquence et évolution d’une hernie

Une fois constituée, une hernie ne pourra qu’augmenter de taille avec le temps, selon une vitesse variable d’une personne à l’autre.

Dans tous les cas, une guérison naturelle n’existe pas et le traitement est chirurgical.Sans intervention, l’évolution naturelle est une gêne qui va augmenter avec le temps, pouvant devenir douloureuse, notamment lors de la station debout prolongée, l’activité sportive ou le port de charges lourdes…

Pourquoi faut-il opérer une hernie ? Une éventration ?

Une hernie ne guérit jamais sans intervention chirurgicale. Sans intervention, le risque d’une hernie est l’étranglement : le contenu de la hernie (intestin, colon) se coince à l’intérieur de celle ci et ne peut plus rentrer dans l’abdomen. L’étranglement se manifeste par une boule très douloureuse au niveau de la hernie, que l’on ne peut rentrer. Il peut exister des vomissements associés.

Le contenu de la hernie va donc souffrir très rapidement d’un manque d’apport sanguin, entrainant une occlusion intestinale avec un risque de nécrose et de perforation intestinale en l’absence de traitement en urgence. En cas d’intervention en urgence, le risque de l’opération est plus important : risque de résection de l’intestin, risque de récidive car la réparation ne peut pas toujours être réalisée avec une plaque (prothèse). Les durées d’hospitalisation et de récupération sont aussi allongées.

Lors d’une intervention programmée pour hernie, l’intervention est souvent réalisée par coelioscopie, et en ambulatoire, permettant un retour rapide aux activités quotidiennes.

Hernies de l'aine

Chez l’adulte, il existe deux type de hernie de l’aine :

- Inguinale, plus fréquente chez l’homme,

- crurale, plus fréquente chez la femme.

Comme expliqué précédemment, une hernie doit être opérée, sans quoi elle continuera d’augmenter de taille et risquera de s’étrangler. Dans des cas très rares, une surveillance peut être retenue par le chirurgien. Chez l’homme la hernie inguinale est située à proximité du cordon spermatique qui relie les testicules à la cavité abdominale et qui contient le canal déférent.

- Le parcours de soins

Consultation

Le patient est adressé au chirurgien par son médecin traitant. Il est important d’amener en consultation l’ensemble des courriers et des examens réalisés, mêmes anciens.

Au terme de la consultation, le chirurgien explique au patient sa pathologie, et les différentes possibilités de traitement. L’ensemble de la stratégie de prise en charge est expliqué en détail : le principe, les risques et complications potentielles d’une intervention sont expliqués également.

Le chirurgien remet au patient les examens préopératoires éventuels à réaliser : prise de sang, consultation anesthésique… En règle générale, aucun examen complémentaire d’imagerie (échographie, scanner, IRM) n’est nécessaire avant le traitement d’une hernie.

Hospitalisation

La cure de hernie inguinale est réalisée en ambulatoire dans la majorité des cas. Il est impératif d’avoir apporté l’ensemble du dossier médical pour l’intervention, ainsi que la fiche de consentement à l’intervention signée. Lors de l’admission à la clinique, le patient est installé, puis préparé pour le bloc opératoire où il sera accueilli par les équipes d’anesthésie et de chirurgie.

Intervention chirurgicale

L’intervention dure environ trente minutes. Il s’agit d’une intervention sans risque vital important. Les incisions sont fermées avec un fil résorbable passant sous la peau (non visible) et de la colle biologique cutanée ou un pansement autorisant la douche.

Période postopératoire

Après une à deux heures en salle de réveil, le patient est transféré dans sa chambre. Boissons et alimentation sont reprises le jour de l’intervention, tout comme le lever et la marche. Une fois la visite postopératoire réalisée par le chirurgien , le patient pris en charge en ambulatoire peut rentrer à domicile, avec un accompagnant.

Lors des premiers jours postopératoires, le patient peut ressentir une gêne au niveau de la zone opérée, ce qui est normal. Cette intervention est assez peu douloureuse dans la grande majorité des cas lorsqu'elle est effectuée en coelioscopie.

Retour à domicile et consignes postopératoires

Le patient est autorisé à quitter le service d’hospitalisation après validation par le chirurgien.

En quittant le service, l’infirmière transmettra au patient :

- Les papiers administratifs de sortie,

- le compte-rendu d’hospitalisation et le compte-rendu opératoire,

- les modalités d’un traitement antalgique,

- un arrêt de travail de durée variable selon l'activité professionnelle d'environ 2 à 4 semaines selon les cas,

- un bon de transport si nécessaire,

- un rendez-vous de consultation postopératoire et les consignes à suivre.

Consultation postopératoire

La consultation est réalisée environ 4 semaines après l’intervention. Au moindre problème postopératoire, il est nécessaire de consulter plus tôt le chirurgien (ou le service des urgences). Elle permet de s'assurer de l'absence d'anomalie, de vérifier la bonne cicatrisation des plaies et de la solidité de la réparation.

- Suites opératoires

Elles sont en général très simples.

La cicatrice

En cas de coelioscopie, les orifices sont fermés avec un fil résorbable passant sous la peau (non visible) et de la colle biologique cutanée ou un pansement autorisant la douche

En cas d’abord classique (inguinal), la cicatrice mesure entre 5 à 6 cm. La plaie est habituellement fermée avec un fil résorbables passant sous la peau (non visible) et un pansement de type « spray ». La douche est autorisée dès le premier jour postopératoire, mais le bain est contre-indiqué jusqu’à la consultation avec le chirurgien, soit 2 semaines minimum. Une crème cicatrisante peut être prescrite par le chirurgien pour accélérer la cicatrisation en réalisant de petits massages doux à partir du 10ème jour postopératoire.

Activités sportives, port de charges lourdes

Pendant la convalescence (jusqu’à 1 mois), les activités quotidiennes sont autorisées (marcher, faire ses courses, conduire une voiture, rouler à vélo). Une activité sportive soutenue pourra être reprise environ 1 mois après l’intervention, de manière progressive sur 1 à 2 semaines.

Le port de charges lourdes doit être évité pendant cette même période (1 mois). Classiquement on limite le port de charges lourdes à 8-10 kg maximum (1 « pack » d’eau).

- Risques et complications potentielles

Les risques sont faibles et dépendent de plusieurs facteurs: liés l’ancienneté et au volume de la hernie, ou liés au patient (traitement par aspirine, anticoagulants, obésité). Certains risques sont communs à tout acte chirurgical abdominal: hémorragie ou infection (moins de 0.5%), plaie d’un viscère (vessie, intestin, vaisseaux), conversion de la coelioscopie en chirurgie classique ouverte.

D’autres risques sont plus spécifiques à la chirurgie des hernies inguinales :

- Séromes (petite boule de liquide sous la peau) ou ecchymose (« bleus ») pouvant se situer au niveau de la cicatrice, et diffuser au niveau des bourses ou de la verge (5 à 10 % des cas),

- retentissement sur la sensibilité sus-pubienne, le volume et la sensibilité du testicule et des bourses dû à la dissection du cordon spermatique et pouvant conduire à une atrophie ischémique du testicule (moins de 1% des cas),

- infections de la prothèse pouvant nécessiter une réintervention pour ablation (moins de 0,35% des cas),

- douleurs séquellaires, moins fréquentes après coelioscopie (2% des cas),

- récidive de la hernie (2% des cas).

- Liens utiles